外送茶工作者因跨國平台審查嚴格,反而轉向非法暗網接單現象之研究

- yu-girls

- 2025年9月24日

- 讀畢需時 4 分鐘

第一章 引言

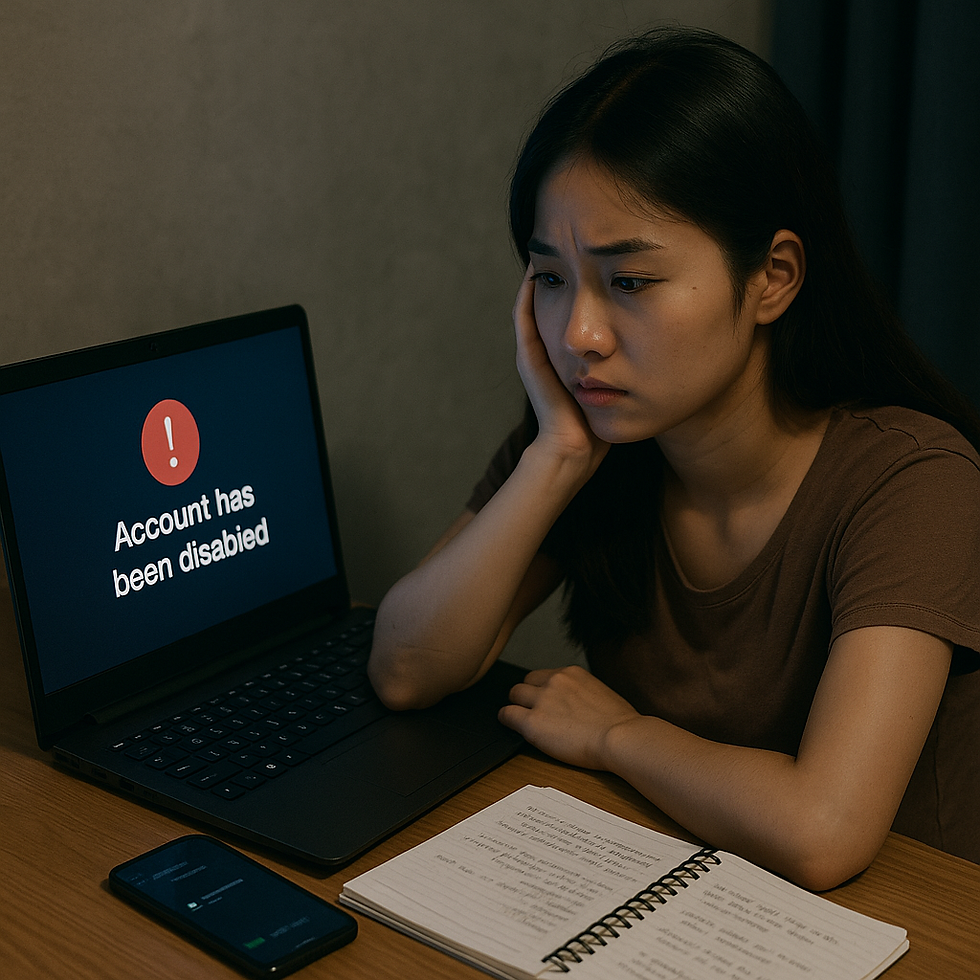

在數位時代,外送茶工作不再侷限於街頭或特定地點,而是透過網路平台延伸至跨境的市場。然而,隨著國際社會強化對人口販運與非法交易的打擊,跨國平台逐步收緊內容審查,性交易資訊幾乎被全面屏蔽。這些政策雖有防止剝削的意圖,但卻也將合法、自願的成人性交易與犯罪活動混為一談,導致外送茶工作者失去主要生存管道。

在此背景下,部分外送茶工作者轉向暗網,利用加密技術與匿名支付繼續經營。這一現象揭示了數位治理與人權保護間的矛盾,值得深入研究。

第二章 文獻回顧

平台治理研究

Scholars such as Roberts(2019)強調,平台在全球治理中的角色不僅是中介,更是「準監管者」。當平台受到法律壓力時,往往選擇「一刀切」的封鎖政策。

外送茶工作與人權

Weitzer(2012)認為,外送茶工作者應視為勞動者,其安全與權益需受到保障。過度禁止只會迫使其進入地下市場。

暗網與非法經濟

Martin(2014)指出,暗網是各種非法交易的溫床,從毒品到武器,再到性服務,皆依賴匿名與加密技術維持。

本研究缺口

目前文獻多聚焦於毒品或金融犯罪,對外送茶工作者如何因平台審查而遷移至暗網的研究仍不足,本文嘗試補足此空缺。

第三章 平台審查的演變與衝擊

政策面

美國《FOSTA-SESTA》法案(2018)迫使平台禁止性交易廣告,歐盟《數位服務法》則要求更嚴格的內容控管。這些規範逐步外溢至亞洲、非洲市場。

技術面

關鍵字過濾、AI審查、用戶舉報制度,使得性交易訊息幾乎無法出現在主流平台。

經濟面

平台封禁後,外送茶工作者收入驟降;客戶則轉向灰色或非法管道,導致市場結構重組。

第四章 外送茶工作者的適應策略

灰色遷徙:部分人轉往加密通訊軟體(如Telegram),以代號、群組形式接單。

品牌模糊化:有人改以「陪伴服務」等模糊名稱包裝,避免觸發審查。

暗網深入:越來越多外送茶工作者學習使用Tor、VPN、加密貨幣(如Monero),進入暗網論壇經營。

第五章 暗網市場特徵與風險

匿名性:買賣雙方使用假名、加密訊息,確保身份難以追查。

交易模式:以論壇評價系統維繫信任,付款多用加密貨幣。

風險疊加:外送茶工作者更容易遇到詐騙、勒索,甚至與毒品、洗錢等犯罪活動掛鉤。

警方困境:暗網難以監管,執法單位缺乏取證手段,導致黑市壯大。

第六章 案例探討

案例一:台灣個案

某外送茶工作者因包養平台帳號遭封鎖,被迫轉向暗網論壇接單,雖短期內收入回升,但最終因遭遇假客戶詐騙而蒙受損失。

案例二:歐美經驗

美國研究顯示,《FOSTA-SESTA》後,Craigslist等網站下架成人板塊,大量外送茶工作者轉入暗網,暴力犯罪率上升。

案例三:跨境灰色合作

有些組織建立「跨國司機聯盟」,專為暗網客戶提供接送,形成地下供應鏈。

第七章 社會與經濟影響

收入惡化:部分外送茶工作者因缺乏技術能力無法轉入暗網,陷入貧困。

客戶風險:消費者為尋找服務,需冒更大法律與人身風險。

地下經濟擴張:暗網與加密貨幣結合,強化了黑市規模與洗錢管道。

第八章 自救與政策建議

自救層面

建立「黑名單共享」社群。

提升數位安全知識,避免落入釣魚陷阱。

政策層面

區分自願外送茶工作與人口販運,避免過度審查。

建立匿名申訴與醫療管道,降低暗網吸引力。

國際合作,設計彈性平台治理架構。

第九章 討論:人權與治理的張力

外送茶工作者是否擁有選擇工作方式的自由?當平台與政府以「安全」為由進行全面封鎖,卻迫使其進入更危險的暗網環境時,是否構成了另一種人權侵害?這是當代數位治理不可迴避的倫理辯題。

第十章 結論與研究價值

本研究發現,跨國平台嚴格審查導致的副作用,並非消弭需求,而是推動市場向地下轉移。這種「風險外溢」現象凸顯了平台治理與人權保障的矛盾。若缺乏彈性政策,暗網將持續壯大,並加深犯罪風險。

研究價值:

彌補現有文獻中對「外送茶工作者與暗網」議題的缺口。

提供政策制定者參考,避免「一刀切」的監管模式。

強調數位治理應結合人權視角,才能達到長遠效果。

延伸閱讀